DISKUSI PUBLIK “Jawa Barat dalam Ancaman Solusi Palsu Energi Baru Terbarukan”

Jawa Barat memiliki kurang lebih 15 pembangkit listrik, empat di antaranya adalah PLTU yang telah beroperasi dan satu PLTU dalam tahap pengembangan. Sisanya ada enam PLTA, tiga PLTP, dan dua PLTGU.

Dari 15 pembangkit tersebut, listrik yang dihasilkan sebesar 8.853,14 Megawatt Hour (MWh). Sedangkan beban puncak tenaga listrik tertinggi yang dicapai pada Maret 2020 adalah sebesar 7.712 MWh. Itu artinya kelistrikan di Jawa Barat sudah kelebihan suplai (over-supply).

Di dalam dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Jawa Barat, target pemodelan pembangkit tenaga listrik tahun 2025 sebesar 22,59 GWh dan tahu 2050 sebesar 78,03 GWh. Konsumsi batu bara juga meningkat hingga di angka 69,43 juta ton di tahun 2050.

Proyeksi ini berpotensi kontradiktif dengan Kebijakan Energi Nasional yang menargetkan peran batu bara hanya akan 25% dalam bauran energi primer. Hal ini juga beriringan dengan lahirnya kawasan industri baru seperti Kawasan industri KNIC, kawasan industri Pertiwi Lestari dan Pelabuhan Patimban, serta hadirnya berbagai bisnis berkebutuhan listrik besar seperti kereta cepat, Data Center Deltamas, pabrik baterai dan pabrik kendaraan listrik.

Alih-alih untuk masyarakat, skema-skema yang diberikan oleh pemerintah lebih terkesan seperti skema bisnis yang sebenarnya tidak berpihak pada penurunan pencemaran lingkungan. Ada indikasi bahwa energi yang disiapkan, cenderung untuk menyuplai kawasan industri-industri baru di Jawa Barat. Co-firing adalah pencampuran bahan bakar PLTU batu bara dengan biomassa yang digolongkan ke dalam energi terbarukan. Biomassa dimanfaatkan sebagai bahan pengganti sebagian (substitusi parsial) batu bara untuk di bakar dengan rasio tertentu. Rencana co-firing ditujukan untuk mendukung pengembangan EBT (Energi Baru Terbaruka) di Indonesia.

Ada empat jenis biomassa yang akan dipakai PLN dalam co-firing biomassa ini: hutan energi, limbah pertanian atau perkebunan, limbah industri, dan sampah rumah tangga. Beberapa contohnya seperti wood pellet, cangkang sawit, dan sawdust (serbuk gergaji).

Masalahnya kemudian adalah, co-firing tetap menghasilkan emisi gas rumah. Klaim co-firing biomassa netral karbon adalah klaim yang keliru, karena seluruh emisi yang dihasilkan dari mulai pembukaan hutan hingga pembakaran biomassa di PLTU akan menjadi hutang karbon yang tidak mungkin dilunasi dari penanaman hutan tanaman energi.

Hasil riset dari Trend Asia yang juga tergabung dalam koalisi ini menunjukan, co-firing di 52 PLTU memproduksi emisi hingga 26,48 juta ton setara emisi karbon atau dua kali perhitungan PLN. Karena bahan bakar berasal dari biomassa pohon, artinya, sumber energi berasal dari pohon yang ditanam. Co-firing PLTU batu bara akan menimbulkan deforestasi 2,33 juta hektare.[/vc_column_text][vc_column_text]Dalam RUED, tercantum bahwa ketergantungan pemerintah terhadap kebutuhan batu bara masih tinggi hingga 2050. Capaian bauran energi hingga saat ini belum memenuhi target yang sudah direncanakan pada RUED, artinya situasi ini tidak mencerminkan komitmen pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk segera mengurasi emisis dari sektor energi, sesuai yang dijanjikan presiden.

Kebijakan baru tentang co-firing biomassa bukan acuan yang tepat untuk mengurangi emisi karbon. Berlawanan dengan tujuan awal, implementasi teknologi ini justru akan menimbulkan konflik-konflik baru seperti konflik lahan, agraria, perusakan lingkungan, sosial masyarakat, dan sebagainya.

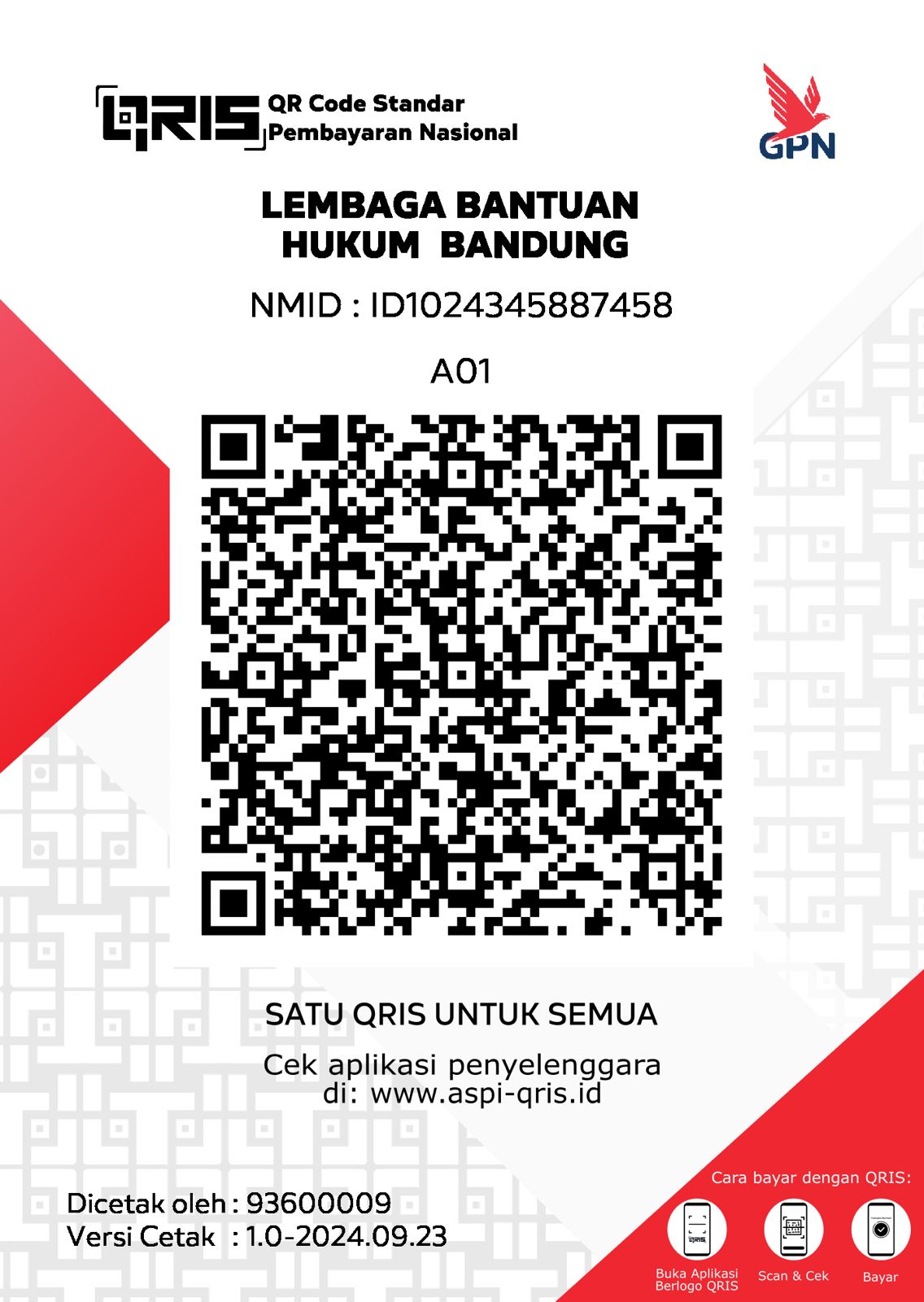

Maulida Zahra, perwakilan dari LBH Bandung mengatakan jika ingin menuju transisi energi yang berkeadilan, pemerintah tidak boleh mewujudkan target elektrifikasi atau mengimplementasikan proyek transisi energi yang merampas ruang hidup masyarakat. “Berkeadilan yang dimaksud itu EBT tidak hanya untuk satu golongan, golongan lainnya dapat dampaknya aja,” Ujar perempuan yang kerap disapa Maul, (19/6/2023)

Maul menambahkan, komitmen dan sikap pemerintah masih belum konsisten lantaran dalam kesepakatan dengan negara-negara lain di dunia, Indonesia menyepakati untuk mengurangi laju perubahan iklim, akan tetapi, tidak membuat aturan yang mengikat.

“Indonesia ikut menandatangani tapi kemudian oleh pemerintah belum dituangkan dalam kebijakan karena secara peraturan belum ada yang mengikat dan persfektif keadilan itu sendiri, ” tambah Maul